EVRICAの特徴・機能

1.メモリ情報の高速読み出し

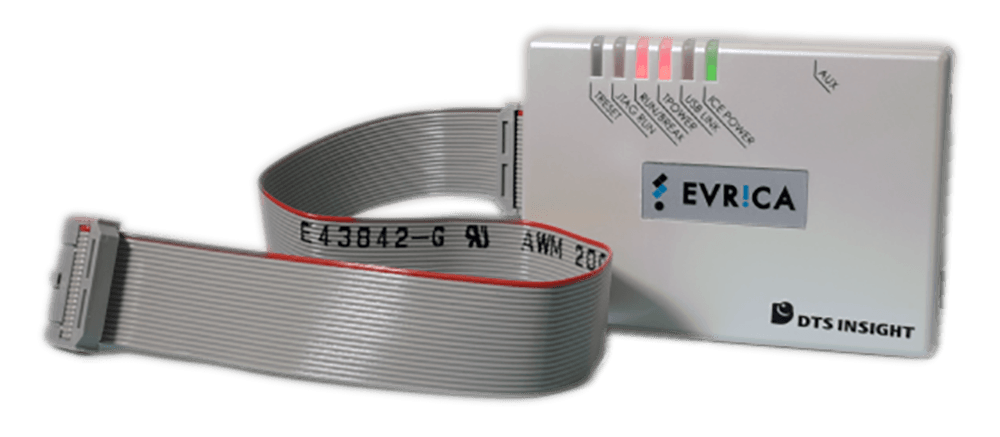

EVRICAの本体は手のひらサイズのコンパクトなモジュールで、ユーザシステム(マイコンボードなど)からArmプロセッサのメモリ情報を読み出し、最大5.0GbpsのUSB 3.0インターフェースを介してホストPCへ転送します。Armプロセッサが備えている標準のデバッグ/トレース用ハードウェア「Arm CoreSight」の能力を最大限に引き出すことにより、1測定点当たり最速6.5µsのサンプリング性能を実現しています。

観測対象となるメモリは、オンチップのRAMでもフラッシュROMでもかまいません。標準バスで接続された外付けRAMや、メモリマップされたレジスタの情報も読み出せます(ただしキャッシュメモリ、およびTrustZoneのセキュア空間は除く)。1回の実行で同時にデータを読み出せる測定点の数は最大1024です。

ユーザシステムとの接続には、JTAG/SWDインターフェースを利用します。接続用フラットケーブルの長さは約35cmです。

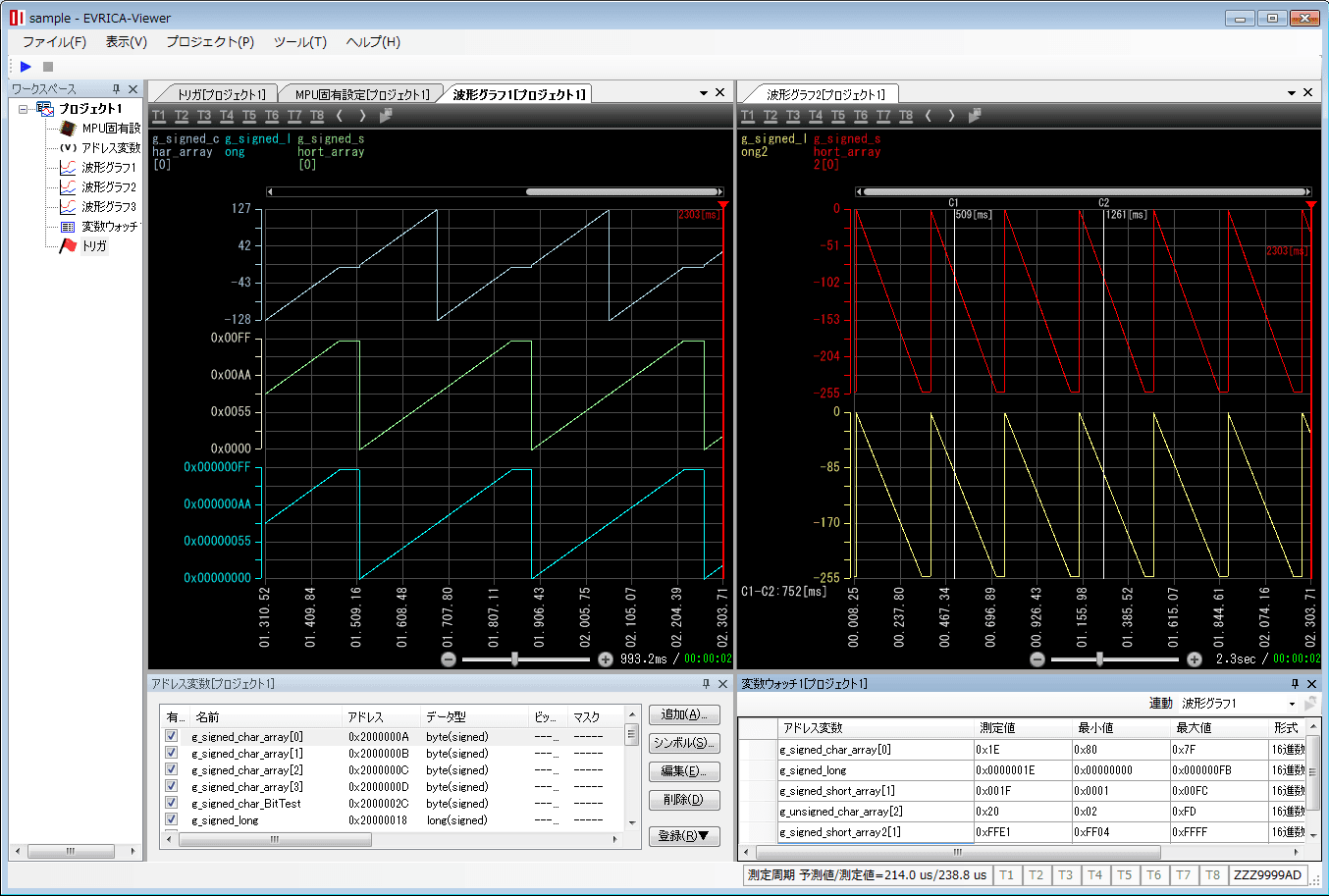

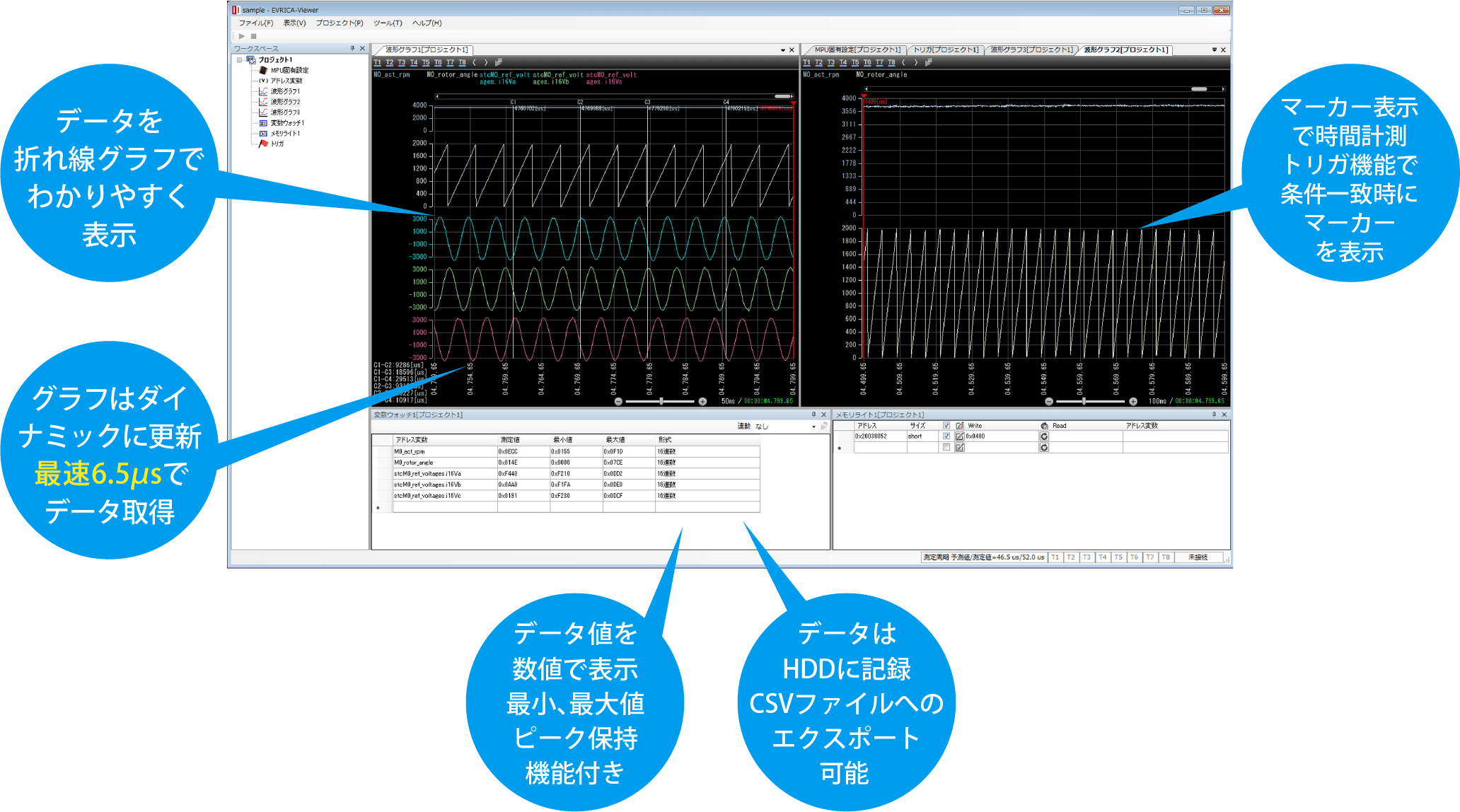

2.メモリ情報の可視化

EVRICAには専用ビューワが用意されており、ユーザシステムから取り出したメモリ情報を波形(折れ線グラフ)または数値として表示します。波形や数値は、随時(リアルタイムに)更新されます。ユーザは、測定したいメモリの物理アドレスや変数名(シンボル情報ファイルから選択)、データの表示形式などを事前に設定します。

波形については、1画面当たり最大8チャネル、最大4画面(最大32チャネル)を同時に表示できます。

| 測定チャネル数 | 測定周期 | 必要な空き容量 | |

|---|---|---|---|

| 1時間の測定 | 24時間の測定 | ||

| 10 | 100µs | 2.2Gバイト | 54Gバイト |

| 100 | 1ms | 1.6Gバイト | 40Gバイト |

3.測定ログの記録・保存

測定したメモリ情報は、ホストPCのハードディスクに蓄積します。いったん保存されたメモリ情報はいつでも専用ビューワを使って再表示可能なので、事後の分析がスムーズに進みます。測定したログファイルは、CSV形式でエクスポートできます。

連続測定できる時間は、ハードディスクの空き容量に依存します。

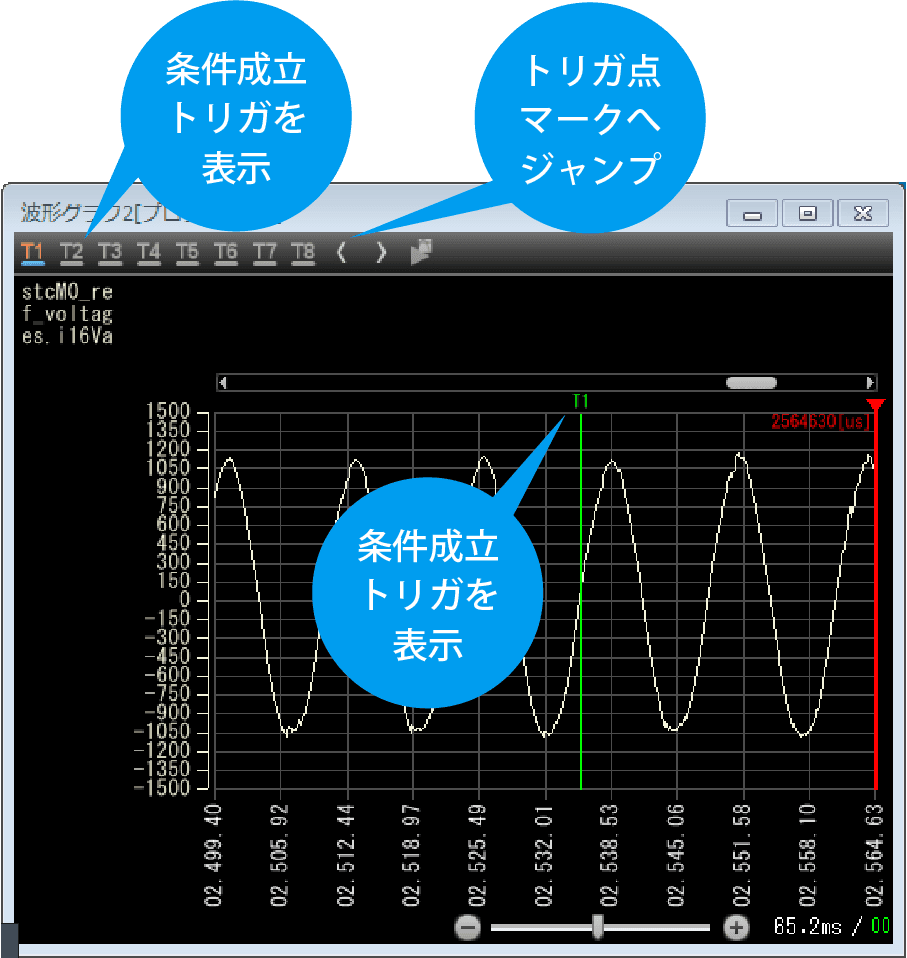

4.停止トリガとトリガ出力

メモリ情報の記録中に、事前に設定したトリガ条件(例えば、変数x=100、y>50など) が成立した時点で、グラフ上にマーキングします。測定後、マーキングされたデータを簡単に探すことができます。

またトリガ成立に連動して次の動作が可能です。

- ●測定を停止する。

- ●測定は継続しつつ、画面表示だけを一旦停止する(スナップショット)

- ●デジタルオシロなど外部機器との連携に役立つトリガ信号を出力する

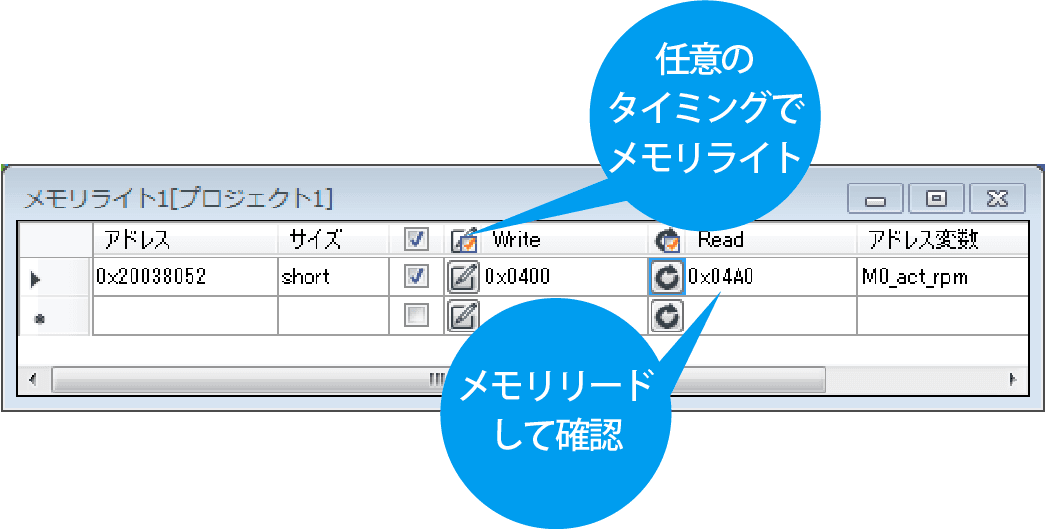

5.データライト(メモリ操作)

測定中のメモリの特定のアドレスに、指定した1〜4バイトの値を、任意のタイミングで書き込むことができます。

パラメータやフラグを書き換えることで、プログラムの動作モードやテスト条件を簡単に変更できます。様々なテスト条件での検証が必要な場合に役立ちます。

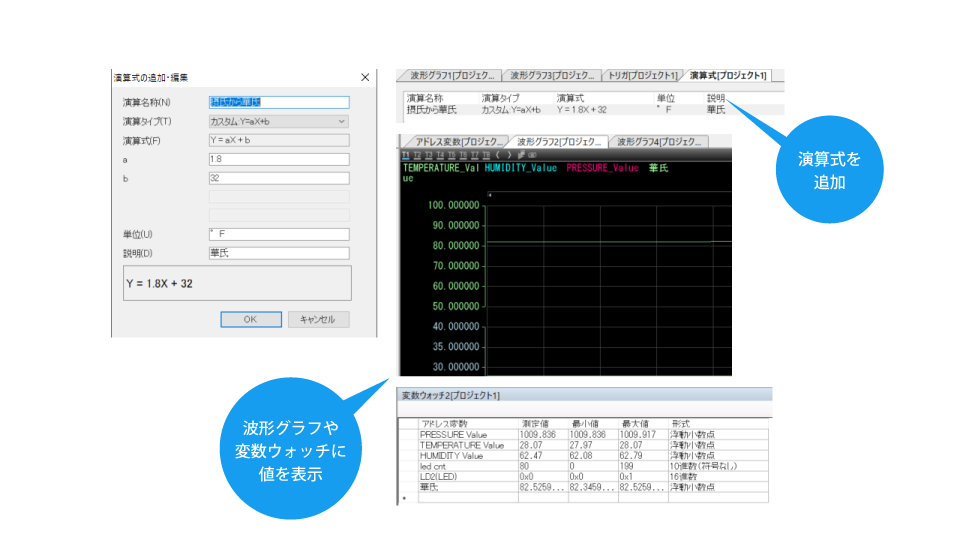

6. 演算機能 <新機能>

アドレス変数で取得したデータを任意の演算式で自分の見たい値に変換する事ができます。 変換した値は、波形グラフ、変数ウォッチ、CSV 保存など通常のアドレス変数のデータと同様の処理が行えます。

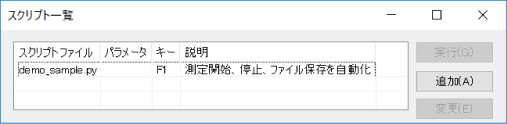

7. Pythonスクリプト機能 <新機能>

Python プラグインを使用する事により、Python のスクリプトでEVRICA の一部制御を実行する事ができます。

※アクション系(測定開始、停止、保存など)の操作のEVRICA制御コマンドに対応しています。

EVRICA 製品構成

EVRICA本体

- ●フラットケーブル接続(20pin 2.54mm)

- ●ケーブル長:約35cm

- ●バスパワー給電(USB3.0)

専用ビューワー