奥村組が建設業ならではの要求を満たすデジタルツイン環境を構築。4Dモデルとカメラ映像を組み合わせて現場管理業務を効率化。

株式会社奥村組 土木本部 土木工務部

i-Construction支援課長の平井 崇 氏(右)

i-Construction支援課 主任の高尾 篤志 氏(左)

建設工事の設計・施工や都市再開発事業などを手がける奥村組は、DTSインサイトのIoTプラットフォームであるサイトダイバーをベースに、独自のデジタルツイン環境を構築しました。このシステムの導入により、工事現場の遠隔監視が容易になり、施工時の映像やセンサ情報を自動で蓄積できるようになりました。奥村組は、本システムの構築にあたり、4Dモデル(3Dモデルに時間軸の情報を追加したモデル)とカメラ映像を連動させる機能や、工事コストを積算する機能などを開発しました。ここでは、同社 土木本部 土木工務部 i-Construction支援課 主任の高尾 篤志 氏に、同社のデジタルツイン構築の取り組みについて話をうかがいました。

高尾 篤志 氏

プロフィール

2011年4月、奥村組入社。全国の土木現場に携わったのち、2018年4月、土木本部 土木部 i-Construction推進グループ配属。2025年4月より現部署。BIM/CIM活用工事およびICT活用工事対応(現場支援)、研究開発、ハードウェア・ソフトウェアの保守管理を担当。AIの活用や自動化・自律化に向けた取り組みに関心を持っている。

目次

- ・巡視業務を効率化、現場のナレッジを蓄積

- ・四つのカスタム機能の実装で独自色を打ち出す

- ・適用実績を増やし、AI開発にも挑戦

巡視業務を効率化、現場のナレッジを蓄積

建設業のデジタルツインとは、どのようなものですか?

高尾:デジタルツインの定義は、現実空間上にあるものを仮想空間(デジタル空間)に再現することです。再現した仮想空間のものに対して、センサなどを使って現実の情報をリアルタイムに反映・更新します。これを建設業に適用すると、施工現場の状況をデジタル空間に再現し、そこに重機や人の位置、作業の進捗などを反映して可視化することができます。

建設業ならではの難しさはありますか?

高尾:製造業(工場の生産ラインなど)のデジタルツインと比べると再現する範囲が広く、モデルの規模が大きくなりがちです。また建物のモデルは、作っている途中で形が変化していきます。例えばセンサを取り付ける場合、工場と違って定点で観測する、というわけにはいきません。さらに重機や人も動きます。モデリングの際に、時間軸や時間に伴う状態の変化を意識しなければならないところが、建設業向けデジタルツインの特徴だと思います。

デジタルツインの導入により、何が変わりましたか?

高尾:デジタルツインはクラウド上のデータなので、いつでもどこでも情報を確認できます。当社職員は工事現場で巡視業務(安全設備の設置状況や出来形などの確認)を行っているのですが、デジタルツインがあると、事務所にいながら施工進捗を把握できます。現場の巡視に向かう最適なタイミングも分かり、巡視にかかる時間を短縮できます。

巡視業務の頻度や回数を最適化できる可能性がある、ということですね。現場での作業はどう変わりますか?

高尾:CGによる施工シミュレーションの様子を手元の端末で確認できるので、将来の計画を可視化しながら協力会社の方々と打ち合わせすることで、コミュニケーションが円滑かつ効率的になります。結果的に職員は、現場での滞在時間を減らすことができます。

その他の導入の利点は?

高尾:クラウド上に保存したデータはAIなどで解析できます。施工時の映像とその分析結果を統合的に管理しておけば、現場で起こった出来事の情報をナレッジとして、今後の類似工事で活用することができます。また、Webブラウザがあればいつでも、誰でも、そのナレッジを活用できることも大きなメリットです。

四つのカスタム機能の実装で独自色を打ち出す

貴社が構築したシステムの概要を教えてください。

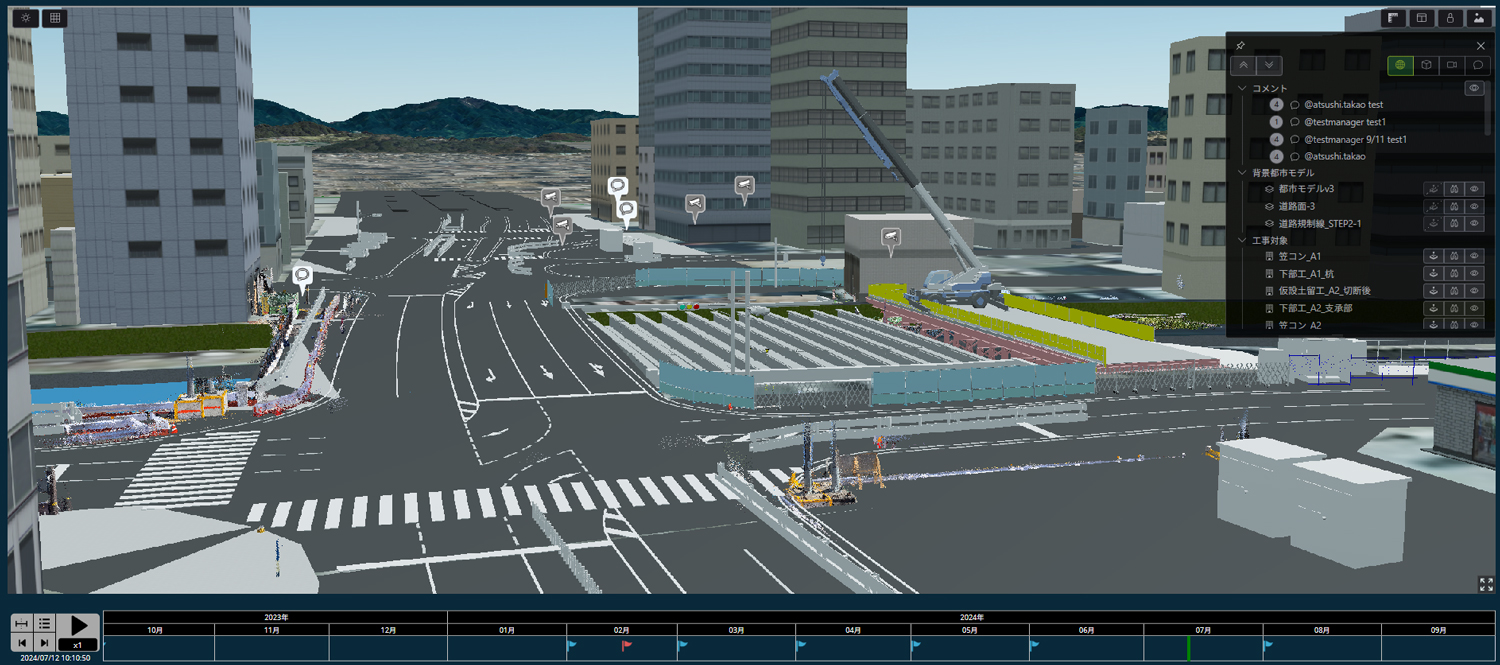

高尾:DTSインサイトのサイトダイバーをシステム基盤として利用しました。このプラットフォームには、施工の工程を可視化する4DモデルとWebカメラ映像を表示するパネルが用意されていて(図1)、これをベースにカスタマイズしました。同社と四つの追加機能を共同開発することで、独自のデジタルツインシステムを実現しました。

図1 サイトダイバーのダッシュボード例

どのようなカスタマイズを行ったのでしょう?

高尾:一つ目の追加機能は、4Dモデルとカメラ映像の連動機能です(図2)。カメラを動かすと、それに追従してモデルの角度(画角)が変わるようにしました。またカメラ映像の時刻を戻せば、それに同期してモデルの時刻も戻ります。

二つ目はタイムラプス(インターバル動画)機能です。カメラの映像データをまるまる残すとクラウドストレージを圧迫してしまいます。映像データを自動で圧縮し、タイムラプスに変換して保管しています。

三つ目は、属性情報連携機能です。モデルの属性情報として、コストなどのデータを付加・表示できるようにしました。

四つ目は竣工した現場のデータ一式をレポートとしてまとめて保存し、出力可能とする機能です。

図2 4Dモデル・現場映像連携システムの概要

三つ目の属性情報連携機能とは、具体的にどのようなものですか?

高尾:モデルに、工程とコストの情報を付加しています。あるモデルに割り当てられた工種が終了すると、それにひも付いたコストの値が計上されます。工事の進捗とともに、コストが積み上がっていく様子を確認できます。シミュレーションの際には、特定の工種の作業日時を変更すると、それに伴って総コストがどう変化するかが分かります。

システム基盤としてサイトダイバーを選定した理由を教えてください。

高尾:一番の選定理由は、システムの実現に向け共同開発ができた点です。当社のような建設会社が個社でこのようなシステムを作っても業界には普及しませんし、私たちにはSaaS(Software as a Service)システムを管理するノウハウもありませんので、こうした点で協働できるパートナーが必要でした。

カスタマイズ対応や共同開発に協力的なベンダを求めていた、ということですね。

高尾:はい。二つ目の理由は、開発元であるDTSインサイトが建設業界に飛び込んで事業開拓に取り組んでいきたいという熱意を持っていたからです。建設業界は専門用語も多く、業務内容も多岐にわたり複雑ですが、それをしっかりと理解しようとする前向きな姿勢が感じられました。

適用実績を増やし、AI開発にも挑戦

今回のシステムをどのような工事に適用していますか?

高尾:三つの工事に適用しました。一つは橋の架け替え工事です。後の二つは、鉄道高架の構築工事と、浄水場設備・建屋の建替え工事です。システムの利用者数は各工事10名ずつくらいで、そのうちの7割が現場の職員や作業員の方です。

図3 橋梁架け替え工事の4Dシミュレーション画面

実際の利用者の感想は?

高尾:夜間作業や工程の要所要所で発生する重要なイベント(例えば、クレーンで橋げたを持ち上げ、所定の位置に配置する作業など)をタイムラプス映像として残せるのは良かった、と言っています。タイムラプスは早送りで見ることができるので、施工の概要を短時間で把握できます。今回は、オールテレーンクレーン(舗装道路と不整地の両方に対応した建設用クレーン車)の組み立て作業の映像もタイムラプスで残しました。施工手順の情報を共有できたので、社内の関係者が喜んでくれました。

使い勝手はどうですか?

高尾:特別なハードやソフトを導入しなくても、Webブラウザ上で4Dモデルを確認できるのがいい、と言われました。この手のシステムの導入は最初の1歩のハードルが高く、「ハードを用意しないといけない」、「ソフトの使い方を覚えないといけない」となると、ユーザは途端にやる気をなくしてしまいます。クラウドベースの手軽さは、今回のシステムの優れた点の一つです。さらに、ユーザが意識しなくても、会社にとって必要なデータが勝手に蓄積されていくところも重要なポイントです。

今後の展開は?

高尾:現状の適用工種は、構造物の構築工事が多いのですが、山岳トンネル工事や造成工事、河川工事、リニューアル工事など、その他の工種にも展開し、デジタルツインの使用実績を増やしていきたいと思っています。

システムの機能拡張は考えていますか?

高尾:現在、映像データを解析するAIの開発に取り組んでいます。例えば、重機がどう動いたか、どのような作業を行ったか、などを画像認識AIで判別できるようにします。施工実績のデータを出力できるようになると、工事の出来高を自動で計算できます。また、AIによって重機と人の位置関係を導き出し、その情報を現場の安全管理に役立てたいと考えています。

弊社がお役に立てるところはありますか?

高尾:先ほど述べたAI活用、およびそのデータをデジタルツインへ反映させる仕組みの開発では、引き続きサポートしていただきたいと考えています。また、今回の共同開発で得た知見を生かして、サイトダイバーが建設現場の要求によりマッチしたプラットフォームになることを期待します。

※掲載している情報は、2025年3月時点のものです。