- 詳細解説

- 業界別IoTシステムの活用例

第7回

オフィス街も住宅地も発電所に、近未来の電力インフラVPP

普段私たちは、電力は必要な時に必要な量だけ利用できて当たり前と考えています。しかし、実際には過不足なく必要に応じて電力を供給することは、それほど簡単ではありません。

そして近年、再生可能エネルギー活用が活発化していくなかで、需要に合わせて確実に電力を作り、送り、使うための仕組みが大きく変わろうとしています。その際に主役となるのが、近未来の電力インフラを構成する重要な要素である「仮想発電所(Virtual

Power Plant:VPP)」です。

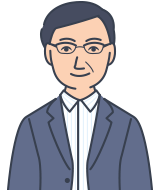

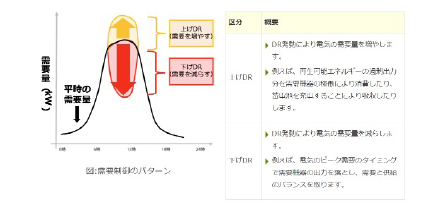

VPPとは、一般家庭やオフィス・商業施設、工場などが分散保有している小規模の発電・蓄電設備の電力を束ねて(アグリゲーションして)、あたかも一つの発電所であるかのように機能させる、広域電力システムのことです。

これまでの社会インフラとしての電力システムでは、大規模発電所で電力の大部分を発電し、需要に応じて送配電する集中型のシステムが構築されていました。一方VPPは、電源を個片化、分散化、広域化させることを実現するシステムです。

分散化した電源として、具体的には、小型太陽光パネルやエネファーム(燃料電池)、コジェネレーションシステム、さらには電気自動車(EV)のバッテリや蓄電設備などの活用が想定されています。一般に、それぞれの設備は個別システムとして管理・運用されていますが、VPPでは、これらの設備を一元的に遠隔・統合制御する仕組みを導入し、「アグリゲーター」と呼ばれる管理者が1つの巨大なシステムとして運用します。

「特定卸供給事業者」とも呼ばれるアグリゲーターは、個々の家庭・工場などでの発電・蓄電・電力消費状況を、IoTを活用してリアルタイムで把握します。そして、収集したデータを統合し、AIなどを利用して予測した発電量や消費量を加味しながら、電力の需給バランスを平準化できるように個々の設備を最適制御します。

出所:経済産業省 資源エネルギー庁

VPPは再生可能エネルギーを安定活用するために不可欠

今、VPPに注目が集まっている最大の理由は、再生可能エネルギーを電力源の主力として活用するために不可欠な仕組みだからです。

現在、エネルギー源の主軸として活用されている石油・石炭・天然ガスといった化石燃料は、CO2など温暖化ガスの排出を伴います。そのため、地球環境保全の観点から、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを代わりとして活用する動きが活発化しています。

2020年10月、日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを達成することを世界にコミットしました。具体的な施策として、再生可能エネルギーの積極的な導入推進を中核に位置付けています。資源エネルギー庁が公表している調査結果によると、2022年度時点で日本における電力の72.7%が、化石燃料をエネルギー源とする火力発電で生み出されているそうです。太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱を合せた再生可能エネルギーの割合は、21.7%に過ぎません。2023年2月に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」では、再エネを主力電源化していくことを明記しており、2030年までには、再エネ由来の電力の割合を36%〜38%にまで引き上げる計画です。

しかし、再生可能エネルギーを主力電源化することは簡単ではありません。移ろいやすい自然現象を利用すると、発電量が安定しないからです。特に日本は、地域ごとに気候が多様で、起伏に富んだ国土は土地が個片化されやすいため、大規模な再生可能エネルギー発電所の設置に向いていません。

このため、分散配置した中小規模の発電設備を束ねる電力システムが必要になり、再生可能エネルギーを主軸電源として安定活用するために仕組みの導入が不可欠です。

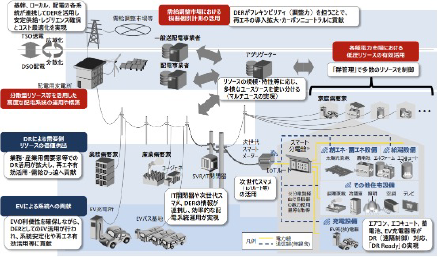

電力システムを安定運用するためには、常に消費量と供給量を一致させる「同時同量の原則」を守る必要があります。この原則から大きく外れた運用をすると、供給する電力の周波数が乱れ、発電機や各種機器に不具合が発生、最悪、大規模停電が発生する可能性もあります。一般に、生活や社会活動の中での電力消費量は大きく変動しますが、火力発電の場合、柔軟に発電量を調整できるため、原則の維持制御は比較的簡単にできます。

出所:経済産業省 資源エネルギー庁

再生可能エネルギーには、火力発電のような柔軟性がないため、VPPを利用してコントロールする必要があります。個々の需要家それぞれの発電・蓄電、場合によっては電力の消費行動を制御することを「デマンドレスポンス(DR)」と呼びます。例えば、発電量が多い時には電気料金を下げて蓄電を促したり、節電協力してくれた需要家にはインセンティブを与えて需要量を減らしたりします。

社会で共有する電力システムの投資効率とレジリエンスを向上

消費する電力の一部を地産地消するため、自宅内や自社内に発電・蓄電設備を保有するところが増加しています。これら個々の発電設備では、生み出される電力の全てを常時使い切らずに、余剰電力を生んでいる可能性があります。こうした余剰電力は個々には微々たるものですが、VPPでそれらを統合すれば、「塵も積もれば山となる」といった図式で大きな電力需要を賄えるようになります。

分散設置されている発電・蓄電設備をVPPによって有効利用すると、1カ所にライフラインを担う設備が集中しないので、非常事態にも耐えるレジリエンス(強靭さ)を実現します。東日本大震災時に経験した電力需給のひっ迫を契機に、発送電設備の不具合・寸断・逸失によって混乱が生じることのないエネルギー管理の重要性が強く認識されるようになりました。分散化した発電・蓄電設備の活用と需要家の需要行動をそれぞれ最適制御できるVPPは、こうした非常時に強い電力システムとしても期待されています。

出所:経済産業省 資源エネルギー庁

既に、VPPビジネスや関連サービスを提供する企業が、国内にも数多く登場してきています。個々の分散型エネルギーリソースを統合し、運用を管理するアグリゲーターや、アグリゲーターと連携し需要家の要求に応じた電力を供給する小売電気事業者などです。

VPPは、高度なICTの集合体

VPPは、導入する情報通信システムの機能・性能によって、その効果や運用効率に大きく影響が出ます。数多くの多様なエネルギーリソースを統合管理し大規模なデータを解析するためには、高度な情報通信技術の適用が必要だからです。ここで、VPPを構築するために必要なシステムの要素を紹介したいと思います。

まず、VPPの中核に位置する制御システムとして、すべての分散型エネルギーリソース(DER)の状態をリアルタイム監視できる機能が必要になります。これは、いわゆるIoTシステムそのものです。

そして、それぞれのDERから得た情報を蓄積してビッグデータ化し、最適な制御条件を導出する最適化アルゴリズムが不可欠です。加えて、アルゴリズムによる最適化の効果を高めるために、電力需要や再生可能エネルギーでの発電量、さらには電力の市場価格などを予測するAIなどの機能も求められます。こうして最適化された制御条件に基づいて、DERの運用スケジュールを作成したり、個々のDERへの制御コマンドを送信してリアルタイム制御したりすることになります。

また、需給状況の変化にリアルタイムで迅速対応するために、ネットワークにも高度な技術の導入が必要になってきます。高速・低遅延なネットワークを利用すると共に、暗号化プロトコルを使用したセキュアなデータ通信、多数のDERを接続可能なスケーラブルなアーキテクチャを適用することも求められてきます。電力システムの遠隔制御と監視に向けては、IEC 60870-5-104と呼ばれる標準プロトコルがあります。

さらに、専門的な情報を提供している外部システムとの連携も重要です。基本的にVPPは、個人や企業が保有する資産であるDERを融通し合う仕組みです。このため、電力市場システムとの連携によって、電力取引を自動化する必要があります。また、太陽光や風力などの発電設備を効果的に活用するためには、気象情報システムと連携して発電量の予測精度を向上させる仕組みも求められます。さらに、送配電事業者のシステムと連携し、系統の運用情報を共有しておくことも重要になります。これらの外部システムとは、REST(Representational State Transfer)の原則に従って設計されたWebサービスのAPIであるRESTful APIなどを用いて連携することになります。

日本政府はGX実現に向けた基本方針の中で、2050年までに再生可能エネルギーを主力電源化するために、10年間で約20兆円以上を再生可能エネルギー関連に、約11兆円以上を次世代電力ネットワークに投資する方針を示しています。調査会社であるFortune Business Insightsによると、世界の仮想発電所市場規模は、2023年時点で14億2000万米ドルに達していると見積もっています。そして、2024年から2032年までの間に年平均37.7%で急成長し、239億8000万米ドルに成長すると予測しています。これらの数値を見ても、今後、VPPは大きなビジネスへと成長していくことでしょう。

※このWebサイトで使用している会社名や製品名は各社の登録商標または商標です。

※本文中に™ および ® マークは表記していません。

プロフィール

伊藤 元昭氏 株式会社エンライト 代表

技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、コンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動などを経て、2014年に独立して株式会社 エンライトを設立。