- 詳細解説

- 業界別IoTシステムの活用例

第8回

“モノづくり”から“コトづくり”へのビジネス変革を後押しする「SDx」とは

製造業では、ビジネスモデルの刷新を伴う大きな変革に取り組む企業が増えています。

“モノづくり”という言葉に代表される製品中心のビジネスから、顧客体験やサービスを重視した“コトづくり”と呼ばれるビジネスへの移行が進められているのです。

ここでは、こうした新しいビジネスに向けた商品開発の基盤となる「SDx(ソフトウェア定義型変革)」という概念について解説します。

テクノロジーの急速な進化と市場ニーズの多様化を背景に、現代のビジネス環境では、絶え間ない変革が矢継ぎ早に起きています。こうした大きな潮流の中で、あらゆるモノの機能をソフトウェアで定義し、商品の価値を継続的に向上させていく「ソフトウェア定義型変革(Software Defined Anything:SDx)」というコンセプトが注目を集めています。

この動きは製造業以外にも波及し、さまざまな業界で多様なサービスビジネスが創出されています。今回は、そのような商品開発の基盤であるSDxの動向について、多角的な観点から紹介し、製造業をはじめとする現代の企業が取るべき戦略的アプローチについて解説します。

“モノづくり”から“コトづくり”へのシフト

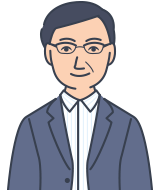

日本の製造業は、高品質な“モノ”を効率的に生産して市場に供給するビジネスモデルによって、国際的な競争力を確立してきました。しかし、ICTの飛躍的な発展や新興国企業との競争激化により、製品のコモディティ化が加速。製品そのものの機能や品質だけでは差異化が困難になってきました。

こうした市場環境の変化に対応するため、製造業各社は商品の存在意義を再定義する必要に迫られています。そして、ユーザーが“モノ”を利用する際に得られる価値や体験に焦点を当てたビジネス開発への取り組みが活発になってきました。この動きは“モノづくり”から“コトづくり”への変化と言われています。

“コトづくり”と呼ばれる商品開発では、製品を販売して終わりという“売り切り型”ではなく、顧客との間に継続的な関係を構築し、製品ライフサイクル全体を通じて価値を共創していくビジネスモデルが重要視されています。SDxは、こうした新しいビジネスモデルの実現を技術面から支えるプラットフォームを生み出すための概念です。多様な機器・設備の機能をソフトウェアで実現し、長期にわたってシステムの価値を維持・向上させていく開発・利用手法です。

あらゆる産業の近未来ビジネス、ソフトウェア中心で価値創造

近年、製造業が開発・製造する機器、装置、設備、システムの多くで、ソフトウェアが果たす役割が飛躍的に増大しています。かつてハードウェアの補助的機能にすぎなかったソフトウェアが、今や製品の機能、性能、操作性だけでなく、安全性や信頼性をも左右する中核的な役割を担うようになりました。さらに、製品を知能化し、他社製品との差異化や新たな顧客価値を創出するための欠かせない手段となってきています。

ソフトによる価値創出で注目すべき点は、市場投入後にもアップデートによって機能を追加・改善できるという点です。ハード中心の従来製品では実現困難だった、製品ライフサイクル全体での継続的な価値向上が可能になります。

SDxでは、顧客との接点を、販売から利用、メンテナンス、リサイクル、廃棄にまで拡大できます。顧客の利用形態を把握してタイムリーに商品を開発し、サブスクリプションサービスや更新ソフトの販売などの形で、顧客ニーズにミートした継続的なビジネスを提供できます。しかも、提供するのは無形のソフトやサービス、コンテンツですから、生産コスト、物流コストを最小限に抑える高効率なビジネスが実現します。

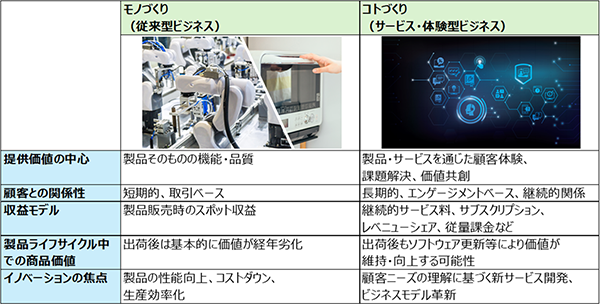

現在SDxと括られるビジネスには、先駆的かつ劇的な成功例が存在します。最初に一般消費者に受け入れられた、ソフトによる機能実現を前提とした機器が、パソコンです。Microsoftは、OSやアプリケーションソフトを追加・更新するビジネスを定着させ、それまでハードのおまけとみなされがちだったソフトを、対価を払って購入・利用する商品に変えました。

コンピュータ以外の機器でSDx的ビジネスの先駆例となったのが、任天堂が提供する家庭用ゲーム機や、Appleが提供するデジタル音楽プレーヤ「iPod」です。いずれもハード自体も商品ですが、売り上げの中心はソフトとして提供されるゲームや音楽などコンテンツを配信する仕組みから得られています。ハードやOSと、その上で動作するソフトやコンテンツの仕様を擦り合わせることで、ソフト仕様のライセンスやコンテンツの配信・販売手数料などで、莫大な収益をあげることに成功しました。こうした手法の延長線上には、現在、誰もが保有し、利用しているスマートフォンがあります。

SDxを多方面展開するための素地は整った

近年、組み込みプロセッサの性能が急激に向上し、多くの機器や設備で機能のソフト化が可能になりました。また、機器をインターネットにつなげるIoT向けネットワークやコネクティビティ技術が高度化したことで、ユーザーの利用動態を把握したり、ソフトやコンテンツを比較的容易に配信したりできるようになりました。これにより、SDxを多方面の分野に展開し、ゲーム機やスマートフォンの領域に限らず、あらゆる分野でコトづくりビジネスを展開できる素地が出来上がったと言えます。

また、自動車の分野では、SDxの実践が急速に発展しています。「CASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング&サービス、電動化)」のトレンドに沿った技術革新が進展する中で、ソフトによって自動車の機能、性能、安全性、そして顧客体験を提供する「SDV(Software Defined Vehicle)」化が進められています。この動きにより、ビジネスモデルの刷新が活発化しており、Teslaや中国メーカーがその先駆けです。世界中の主要自動車メーカーが同調しているSDVの動向については、本サイトの別の記事で詳しく解説していますからご参照ください。

SDx化してメリットが生まれるアプリケーションは多い

SDxによるビジネスモデルの刷新は、さらに多様な分野のアプリケーションで展開されるようになりました。代表的な動きを紹介します。

まず、製造業の中核である工場です。工場内の生産設備、センサー、制御システムなどをネットワークに接続し、収集する膨大なデータをソフトで分析・活用。これによって、生産ライン全体の最適化、自動化、自律化を目指しています。SiemensなどFAシステムのメーカーは、自社製制御システム上で動作するソフトや、連携する製造業用クラウドサービスを提供。デジタルツインやAIを活用して工場内の設備の制御や機能更新などを最適管理し、生産性、品質、納期、安全性、脱炭素効果、レジリエンス、メンテナンスなどの改善に役立つサービスを提供しています。汎用的に利用可能な産業ロボットを扱うメーカーの中にも、SDxに基づくビジネスモデルの確立に取り組んでいるところが複数あります。

次に、家庭内で利用される家電製品や住宅設備です。これらもネットワーク接続により、それぞれの機能がソフトで実現できるようになりました。さらに、機器や設備を相互連携させ、住民の生活形態や趣向、パーソナルなニーズに対応して、それぞれの機能や動作を統合的に管理・制御する仕組みの開発・提供が始まっています。代表的なものが、スマートスピーカーや、インターネットから調理レシピをダウンロードできるオーブンレンジなどです。家庭にはSDx化による価値向上と整合性の高い機器・設備が多く存在し、家電メーカーや住宅メーカー、住宅設備メーカー、さらには警備会社などがSDxに基づくビジネスの開拓に積極的に取り組んでいます。

そして、ヘルスケアや医療の分野です。人間は一人ひとり体質、状態、年齢、生活習慣が異なるため、この分野で利用する機器や設備は、機能を規格化してハードで実現するより、ソフトによって個々の状態に合わせて柔軟かつ適切に機能・性能を変更する方法に適しています。医療行為や投薬なども、一般的知見に基づいて行うより、状況に応じて行った方が効果も大きく副作用も抑えられます。すでに、スマートウォッチのような生体情報を常時検知できるウェアラブルデバイスを利用して、個々の体調管理や理想的なアドバイスの提供、生活習慣病の予防などが可能になってきました。システムによる管理・制御に、医師など専門家の意思決定を加味したサービス提供が求められるのがこの分野のSDx の特徴です。高齢化社会が進む今後、急激に成長すると期待されています。

さらに、スマートシティもSDxの適用が効果的な分野です。交通渋滞、エネルギー消費、環境問題、高齢化、防災など、多くの課題の解決が期待されています。そのためには、道路や交通、物流、電力といった多様なインフラや多数の機器・設備全体を一つの大きなシステムとして統合的に管理・制御する仕組みが欠かせません。例えば、都市の至る所に設置されている街灯に、センサーやカメラ、スピーカー、ディスプレイなどの入出力機能と情報処理機能を搭載すれば、案内、見守り、警備、防災、宣伝・広報、省エネルギー化などさまざまな機能を実現できます。この際、個々の街灯とそれを管制するシステムには、状況や目的に応じた動作条件、機能で動かす仕組みが求められます。こうした用途にSDxのコンセプトで得られる利点は最適です。

SDxに向かない機器・設備もある

一方で、機能のソフト化に向かない商品もあります。食品や化粧品、薬品、素材、建材、包装材などのモノであること自体に価値がある商品はもちろん、機器や設備・施設の中にも、技術的には可能であってもソフト化されない商品があります。

具体的には、無線通信機器のような仕様が標準化されている商品や、高い信頼性が求められる生産システムなどです。このような商品は正常に稼働することが重要なため、仕様を簡単に変更できるソフト化はリスク要因とみなされてしまいます。また、極めて厳格なセキュリティ対策が求められる商品もSDxに向きません。ソフト化した機能は、どうしてもサイバー攻撃の対象になる可能性があるからです。

ソフト化が得策でないケースとしては、高齢者が利用する家電製品なども挙げられます。このような、利用法や使い勝手を改善してもかえって混乱を招くことがある場合は、SDx化が求められません。ほかにも、機能をソフト化すると性能が落ちてしまう機器もあります。一般に、ハードで処理していた機能をソフト化すると、専用機と汎用機の構造上の違いから性能が落ちる傾向があります。

SDxを実現するための要素技術

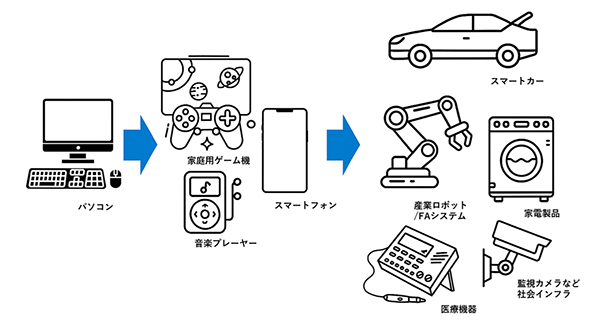

SDxを基盤としたビジネスモデルは、複数の先進技術を相互連携させることでその真価を発揮します。SDxの基板上でサービスやコンテンツを提供する企業は、これらの技術を戦略的に導入・活用することが、競争優位性を確立するうえで不可欠です。利用される主要技術として、以下のようなものが挙がります。

まず、「IoT(モノのインターネット)」です。製品、設備、製造ラインなどに多様なセンサーを搭載し、ネットワークに接続することで、リアルタイムで稼働状況、環境データ、品質情報などを収集します。これらのデータは、SDxによる遠隔監視、精密な制御、データ駆動型の新サービス開発の基礎となります。

次に不可欠なのは、「クラウド・コンピューティング」です。SDx環境で生成・収集される膨大なデータを効率的に処理、蓄積、分析するには、スケーラブルな計算リソース、大容量ストレージ、そしてPaaS(Platform as a Service)やSaaS(Software as a Service)といったクラウドサービスの活用が前提になります 。クラウドは、機器に追加・更新するソフトウェアを迅速に展開する基盤としても機能します。加えて、「データ管理・分析基盤」も欠かせません。多様なソースから収集される構造化・非構造化データを効率的に統合・蓄積し、品質を担保した上で、分析可能な状態にするためのプラットフォームです。

そして、「AI(人工知能)」や「機械学習(ML)」の活用も不可欠です。収集したビッグデータをAI/ML技術で分析することによって、製品の異常検知、故障予知(予知保全)、品質管理の高度化、生産プロセスの最適化、さらに顧客の嗜好や行動に基づいてパーソナライズされたサービス提供が可能になります。特に、近年多方面で活用が広がっている生成AIは、追加・更新するソフトやコンテンツを迅速に開発・展開するために積極活用される可能性があります。

さらに、「エッジコンピューティング」も有効な技術です。データが生み出される現場(エッジ)に近い場所でデータ処理を行う技術で、これにより、クラウドへのデータ転送に伴う遅延を最小限に抑えます。リアルタイムな応答が求められるアプリケーション(例:自動運転車の制御、スマートファクトリにおけるロボット制御など)の実現を支援し、通信帯域の効率的な利用や、機密性の高いデータのローカル処理によるセキュリティ向上にも寄与します。

最後に、「サイバーセキュリティ技術」です。SDx環境では、製品やシステムがネットワークに常時接続されるため、サイバー攻撃のリスクが増大します。データの暗号化、アクセス制御、不正侵入検知・防御、OTAアップデートプロセスの安全性確保、サプライチェーンセキュリティなど、エンドツーエンドでの強固なセキュリティ対策が不可欠です。

近未来の生活・社会では、SDx化されたさまざまな機器、設備を当たり前に利用するようになるでしょう。製造業やサービス業においては、SDx基盤上で付加価値の高いビジネスをいかに創出・展開できるかを競う時代が到来しそうです。

※このWebサイトで使用している会社名や製品名は各社の登録商標または商標です。

※本文中に™ および ® マークは表記していません。

プロフィール

伊藤 元昭氏 株式会社エンライト 代表

技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、コンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動などを経て、2014年に独立して株式会社 エンライトを設立。