- 詳細解説

- 業界別IoTシステムの活用例

第9回

製造装置へのAI組み込みの必然性と知られざる適用限界

工業化と文明の発展は、かつての産業革命の例からも分かるとおり、製造装置の自動化と密接な関係にあります。現在でも、工業製品の価値を左右する「コスト」「品質」「納期」といったQCDの指標は、製造装置の自動化の進捗レベルに大きく依存しています。そして今、AIの登場により、その進化軸は「自律化」という新たな段階を迎えています。

人間は、どんなに高いスキルを持った人でも、作業の速度・精度・再現性に限りがあります。また、能力に個人差があるため、工業製品の安定的大量生産には本質的に向いていない面があり、予測不能なヒューマンエラーも頻発に起こり得ます。このため、業界を問わず、工場に置かれる製造装置は、QCDを改善するための積極的な自動化が進められてきました。

そして現在、AI技術の急速な発展により、新たな機械の知性が製造装置に組み込まれ始めています。これにより、製造装置の進化軸は、単に定型作業を繰り返し実行する「自動化」から、AIが状況に応じて適切な判断を下し、作業を人手不要で実行する「自律化」へと次元を高めつつあります。

続々と登場するAI組み込み製造装置、自律化できることとできないこと

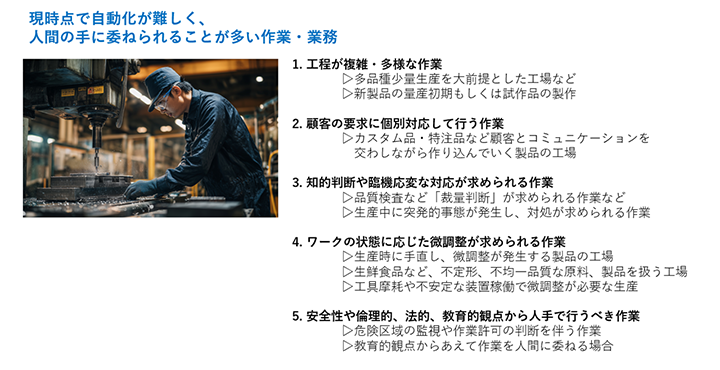

製造業の工場では、作業を自動化する製造装置が数多く使われています。しかし、まだ、人間が担わざるを得ない作業も数多く残っています。これらは、大きく5つに分類できます。いずれも、熟練度の高い作業員の「勘」や「コツ」に頼ってこなしてきました。

しかし、近年のAI技術の目覚ましい進化によって、こうした作業も自動化、さらには「自律化」まで実現できるようになってきました。そして、人手不足などの課題を抱える生産現場や、人手では実現できないレベルの生産性向上を目指す企業、より高度で付加価値の高い製品の生産を目指す企業でAIを組み込んだ製造装置が導入されています。

ご存知の通り、AI技術の活用で、膨大なデータ分析やモノや環境の状態・状況を高精度に解析できるようになりました。さらに、生成AIの登場によって、要求に応じた画像や文書、プログラムコードなどを自動作成できるようにもなってきています。こうした技術の進歩の効果は製造業での人手に頼っていた作業領域にも波及。AIを組み込んだ製造装置やFAシステムが数多く開発され、実際に利用されるようにもなりました。

製造装置にAIを組み込むことで、作業の「自律化」が可能となり、過去の自動化装置では対応できなかった、多くの作業を無人で実行できるようになりました。自律化とは、生産する対象の状態や作業環境が変化しても、機械が柔軟に適応して最適な作業をこなすことを指します。決められた条件にそって、指示された手順通りに忠実に作業をこなす従来の自動化とは一線を画す、スマート化が進んできたのです。

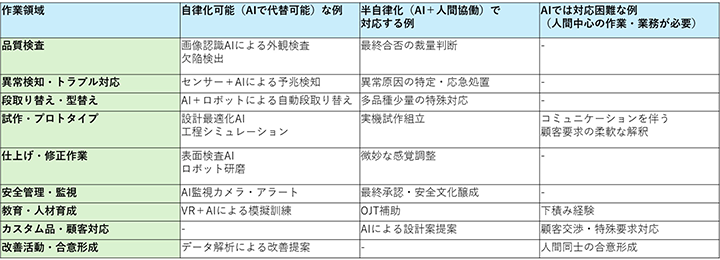

とはいえ、それでも一部の作業は「半自律化(AI+人間協働)」にする必要があります。また、進化したAIでも対応困難な作業も残っています。以下の表にまとめました。これらの中には、AIが今後さらに進化すれば対応可能になるものもありますが、AIでは本質的に対応できないこともあります。

まず、品質検査の高精度な判断は、現時点のAI導入によって自律的に実行できるようになりました。ディープラーニングによる画像認識や異常検知AIを用いることで、外観検査・微妙な色合いの違い・欠陥パターンの検出精度が高まり、しかも、緩すぎない、厳しすぎない、絶妙なさじ加減での合否判定も学習し、実行できるようになってきています。ただし、最終的な合否判定はまだ人手で行うのが通例です。消費者に対する責任を負う最後の判断は、人間が下すべきだという考えが多いからです。しかし、高度なAIを導入した検査装置を利用した自律的検査が工程内や出荷前の検査に導入される例が出てきています。

また、ライン上で発生する異常やトラブルについて、AIを使った高精度の検知や予兆察知が可能になりました。振動・音・電流波形などを検知するIoTセンサーによって常時収集したデータを、AIで解析してリスクを判定します。しかし、原因の特定や現場での応急処置に関わる作業には、まだ人間に頼る部分が残っています。ただし、この部分は、今後のAI進化によって自律化が進むとみられています。応急処置は時間との勝負になる場合が多く、人間の判断待ちがあったのでは手遅れになる場合があります。また、生産する製品が高度化し、ライン運用が複雑化していけば、原因特定と対処の対象が多くなって人間では対処できなくなってくるからです。

段取り替え・型替え作業が頻発する多品種少量生産も、AIとロボットの組み合わせによって自律化されつつあります。カスタム対応や試作の自律化までは実現していませんが、生成AIの活用で、製品設計の自動最適化や生産条件の最適調整、最適手順の策定を可能にする技術開発が進められています。そして、顧客の要求仕様に応じた製品を最適生産する「マスカスタマイゼーション」が早晩、実現するとみられています。

そして、仕上げ・修正作業の一部の自律化も視野に入ってきました。表面仕上げ(研磨・塗装ムラ検知)は画像解析とロボット制御の組み合わせによって実現可能になってきています。ただし、微妙な感覚的修正はまだ人間の感覚に依存している状態です。

AIの方が優秀でも、人がやるべき作業もある

一方で、どんなにAIが発達したとしても、前述した安全性や倫理的、法的、教育的観点から人手で行うべき作業は、人間の業務として残ります。たとえ非合理的であっても、人手作業がなくなることはありません。AIはあくまでも人間を支援する手段としての利用に徹し、最終承認は人間が行うといったハイブリッドな作業工程が現実的な生産対象や業務は確実に存在します。

AIのような機械が行う作業の方が、人間が行うよりも迅速かつ安定的なため、ミスが少なくなるといった見方が一般的です。しかし、人よりもミスが少ない機械でも、ミスの発生がゼロになるわけではありません。このため、仮にミスが発生した場合に、AIは責任を問うことができない点が問題視されます。皮肉なことに、この責任を負うという役割が、AIに対する人間の最大の強みになるのです。

また、AIを上手に使いこなすには、生産工程や成果物の質と、作業内容の因果関係を人間が深く理解している必要があります。AIを組み込んだ自律的な製造装置の利用では、業務を忠実にこなす部下をマネージメントするのと同等の能力が人間側に求められます。現場での質の高い実務経験が、経営者や管理職の判断能力を醸成するために欠かせません。同様に、どんなにAIが進歩しても、それを有効活用できる人間を育成するためには、非効率を覚悟して、人に作業を経験させる必要があるでしょう。

さらに、顧客との間でコミュニケーションを交わしながら作り込んでいく製品の生産も、AIで代替しにくい領域です。生成AIを使って資料作成や画像生成を行ったことがある人の中には、AIが作成したものに違和感を抱いた人も多いのではないでしょうか。「思っていたのと違う」という成果物は、どんなにAIが進歩しても多かれ少なかれ出てくると思われます。こうした製品の製造を、AIに任せ切って自律生産させるのは困難です。制作対象が文書やイラストなどの電子データならば、気に入らなければ依頼内容を改善して「もう一度作り直して」と気軽に再制作させることができます。しかし、物理的なモノである工業製品の製作では、製造時に何らかの部材や生産リソースを消費・利用することになるため、一定のコストがかかってしまいます。

製造装置へのAI組み込みによる省人化・無人化は必然の潮流

AIは、思いのほか早く、人間と同等の汎用的知性を持つAGI(汎用人工知能)や、人間を超える能力を持つASI(人工超知能)へと進化すると見られるようになりました。いずれ製造業にも波及し、製造装置の中により高度なAIが組み込まれてくることでしょう。

製造業では、生産活動の省人化・無人化に積極的な企業がほとんどです。QCDの向上、人材不足、技能継承、生産活動での脱炭素化、非常事態に対する強靭さ(レジリエンス)の確保など、あらゆる製造業の企業が改善すべき課題が、省人化・無人化によって解決できる可能性があるからです。工場の中での人と機械の関係は、これから急激に変化していきそうです。

※このWebサイトで使用している会社名や製品名は各社の登録商標または商標です。

※本文中に™ および ® マークは表記していません。

プロフィール

伊藤 元昭氏 株式会社エンライト 代表

技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、コンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動などを経て、2014年に独立して株式会社 エンライトを設立。