- 詳細解説

- 業界別IoTシステムの活用例

第6回

EVの快適活用の鍵は、利用シーンと充電の情報システムでの融合

「電気自動車(EV)は、順調に普及させることができるのか」。自動車業界だけでなく、一般の消費者の間でも、こうした話題が挙がるようになりました。近年、欧州の企業・政府を中心に、ガソリン車の新車販売停止期限を設けるなど、積極的な「EVシフト」が進められてきました。しかし、足下では市場拡大のペースに陰りが見られ始めています。それでも、カーボンニュートラル達成に向けてEVシフトを推し進めていくことに関しては全世界のコンセンサスが得られており、EV関連企業には、普及にはずみをつける施策の確実な実施が求められている情勢です。

EVを普及させるためのポイントは複数あります。その中でも特に重要な施策のひとつに、「充電での利便性向上」があります。従来車に対する充電での使い勝手の悪さが、普及を阻んでいるとみなされているからです。EVの利用シーンの中で、ユーザーがストレスを感じることなく必要量の電力を補充できるように、多様な充電手段を適時・適材・適所に使い分けられる充電インフラの整備が求められています。

ここでは、EVの多様な利用シーンを思い描きながら、最適な充電の手法・タイミング・頻度・時間などを管理・調整・制御する情報システムの最新動向を解説します。

一括補給中心の運用から継ぎ足し補給中心の運用へ

現在のEVは、ガソリン車のように、どこにでもあるガソリンスタンドで短時間かつ気軽に満タン補充できる状況にはありません。

自動車は、生活やビジネス、社会活動を支える移動手段である以上、利用したい時に、行きたい場所に確実に移動できる利便性の確保が大切です。充電やバッテリの技術は進歩してきているものの、空っぽのタンクにわずか数分でガソリンを給油できるガソリン車と同等の使い勝手には至っていません。バッテリは、充放電に一定の時間が掛かる化学反応を利用しているため、空の状態から満充電状態まで補充するには長い時間を要し、外出先で電力を気軽に蓄えることが困難です。

同じようにバッテリで動いているスマートフォンの充電を考えてみましょう。一般的なユーザーは、寝ている間などに満充電し、日中の利用していない時間に継ぎ足し充電しながら利用しているのではないでしょうか。EVの充電は、タンクが空になりそうなタイミングで一括補給するガソリン車よりも、どちらかと言えば継ぎ足し補給を前提としたスマホに近い運用形態になると思われます。

効果的で効率的なEV利用、充電設備の分散配置と情報システムとの連携が必須

では、EVをストレスなく快適・便利に利用するためには、どのように充電したらよいのでしょうか。EVとスマホでは異なる点があります。EVを充電できる設備が家庭や市中に少ないことと、EVはスマホに比べて極めて大きな機械であることです。

スマホはどこにでもある家庭用電源につなぎさえすれば、簡単に充電できます。充電器も小さいので、気軽に持ち運べます。家庭用電源はさまざまな場所に存在しますし、一度で満充電できなかったとしても、充電器さえ持っていればどこかで継ぎ足せるという安心感があります。

これに対しEVは、現時点では家庭に充電設備がある例が少ないのではないでしょうか。一般に、EVには家庭用電源で充電するための車載充電器(On Board Charger:OBC)が搭載されています。一戸建てならOBCを使ってスマホのような運用が可能ですが、マンションや月極駐車場を利用している場合には、駐車場に充電設備を設置してもらう必要があります。

また、継ぎ足し充電のために、商業施設や観光地、さらには街中の至る所に充電設備が配置されていることも必須です。しかし、自動車はサイズが大きく、充電中は長時間にわたって大きなスペースを専有することになります。このため市中での充電は、一定のスペースがあることが前提となります。

公共交通機関や物流業者、カーシェアリングの事業者などのフリート事業者(法人車両を活用したサービスの提供企業)も、課題を抱えています。フリートビジネスでは、稼働時間が収益を大きく左右します。しかしEVは充電に長時間を要するため、車両の運用が非効率化する懸念があります。このため、稼働時間と充電時間のスケジュールを計画的かつ効率的に策定して運用しなければなりません。

バッテリ切れ間近のクルマの充電スペースが見つからなければ即立ち往生してしまいますから、充電スペースは、ナビゲーションシステムなどを通じて空きを確認して予約利用するのが一般的になっていくことでしょう。EVの充電インフラは、課金や予約、さらには利用スケジュール管理などに用いる情報システムとの連携運用が重要になってきます。

利用シーンに応じて多様化するEV充電の充電形態

自動車の利用シーンは多様です。通勤や買い物の足として利用する人もいれば、休日のレジャー用として使う人もいます。商用車では、バスやタクシーなどの公共交通機関や、物流を担うトラック、レンタカーやシェアリング用車両など、さらに多様な利用法があります。どのようなタイミング・方法で、どの程度の電力が必要かは、利用シーンに応じて千差万別です。EVは利用シーンと充電方法が密接に関連しており、充電形態を以下の3つに大別して充電インフラの整備が進められています。

1つめは「基礎充電」です。基礎充電とは、EVを満充電にするEV運用のベースとなる充電形態です。自宅や事業所の駐車場など、普段最も長く滞在する場所で行うことを前提としています。普通充電器を使用し、8〜12時間程度の長時間をかけて充電するのが一般的です。EV利用者にとっては、充電コストが最も安価になります。

2つめは「経路充電」です。経路充電とは、移動している途中で行う継ぎ足し充電のことです。高速道路のSAやPAなど移動経路上の充電ステーションで、急速充電器を使用して30分程度の短時間で充電することになります。急速充電による時間短縮価値によって、利用料金は比較的高くなります。

3つめは「目的地充電」です。目的地充電とは、目的地に到着した後に行う充電のことです。商業施設や観光地、宿泊施設などの駐車場で、滞在時間に応じて普通充電器または急速充電器を使用して充電します。

基礎充電環境の整備に向けて自治体が補助

基礎充電のインフラを整備するため、行政が充電施設の設置を後押しする動きが出てきています。

例えば東京都では、2030年までに都内のマンションに6万基のEV充電器を設置する目標を掲げています。2025年4月「環境確保条例」の改正により、一定規模以上の駐車場を持つ新築マンションでの充電器設置を義務付け、171万円を上限とする設置補助金を用意しています。新築マンションにEV充電器を標準装備することを表明しているデベロッパーも増えてきました。こうしたマンションの駐車場や月極駐車場では、住民のライフスタイル(EVの利用状況)が異なることから充電料金を一律にすることは困難であり、課金システムとの連携が必須になります。

一方、物流の領域では、ヤマト運輸が2030年までに2万台のEV導入を目標とし、佐川急便は集配用軽自動車7200台すべてを順次EV化すると発表するなど、主要物流企業を中心にEV化を推し進める動きが見られるようになりました。こうした動きは小売業界や公共交通にも波及しており、イオンは2030年度までにすべての事業用車両のEV化を掲げ、大阪メトロは2030年度までにEVバスの独自フリート・マネジメント・システムを開発するとしています。

フリート・マネジメント・システムとは、商用車の充電と車両管理を組み合わせた独自の運用管理システムのことです。EV活用を後押しするため、このシステムをサービスとして提供する企業も登場しています。導入する充電施設の種類・数・配置などの計画策定から、運用・モニタリング・効果測定まで、多岐にわたるサポートを一環して提供します。例えば、日本のスタートアップであるREXEVは、2022年6月からEVフリート・マネジメントのサービス提供を開始。車両の予約状況、必要走行距離、電気料金に応じた充電管理システムを開発し、その最適運用を支援しています。

経路充電では急速充電設備の充実に期待、予約・課金システムが必須

充電形態の2つめ、経路充電の利便性を高めるためには、より多くの充電設備を分散配置することが何より重要です。経済産業省は2030年までに30万口(急速充電設備3万口、普通充電設備27万口)の充電設備整備を目指しています。

特に、急速充電設備は、ユーザーの利便性を向上させるだけでなく、回転率が速くなるため、設備の利用可能時間を実質的に増やすこともできます。このため、急速充電設備の充実に対する期待感は高まっています。急速充電器の最大手である株式会社東光高岳によると、同社の設備だけで2024年3月時点で既に国内に約5000基が設置されており、着々と整備が進んでいるとのことです。

充電の必要性が高い状況で行うことになる経路充電は、充電スペースが確実に確保されていることが重要です。予約システムや、空いている充電設備が近隣のどこにあるのか、リアルタイムでドライバーに知らせる仕組みも必要になってきます。

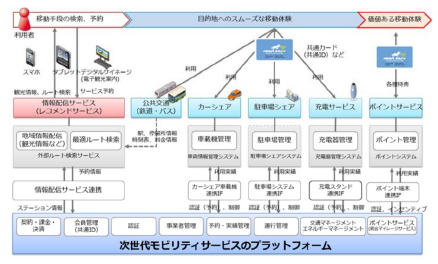

既に、EVユーザーの円滑な充電をサポートするマッチングプラットフォームを構築する動きが進んでいます。例えば、BIPROGYが提供している充電サービス「smart oasis充電サービス」です。このサービスでは、利用者が空いている充電スタンドを探して予約し、スタンドまで誘導するといった一連のサポートを提供します。また、スタンド設置者には、充電サービス利用料の課金管理なども行うプラットフォームとなっています。

出所:BIPROGY

目的地充電の設備は、新たな集客手段・収益源に

充電形態の3つめ、目的地充電については、目的地となる商業施設や観光地などが充電器設置を推し進めることで、利便性が向上します。これらの施設の運営者が充電器を設置することで、充電器が施設の新たな集客手段や収益源となる可能性があります。

既に、スマホを充電できるカフェが集客で有利になっていますが、同様の発想で、EVの充電設備を無料開放したり、充電料金を割り引いたりする例も見られるようになりました。

目的地充電を円滑に利用可能にするためには、リアルタイムの利用状況を反映した、予約や課金のシステムが必要になってきます。この点は経路充電と同様です。加えて、ポイントカードなどの情報システムとの連携が進む可能性もあります。

充電インフラの整備とその円滑な運用は、EVの普及に向けて必要不可欠な要素です。EVの普及を推し進める充電インフラを整備するためには、充電器そのものを家や市中に大量分散配置するとともに、その円滑な活用を支援するためのユーザーと設備をつなぐ情報システムの構築が重要です。

※このWebサイトで使用している会社名や製品名は各社の登録商標または商標です。

※本文中に™ および ® マークは表記していません。

プロフィール

伊藤 元昭氏 株式会社エンライト 代表

技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、コンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動などを経て、2014年に独立して株式会社 エンライトを設立。